COLUMNA

La neovanguardia en la poesía de No Vásquez

1- Antecedentes del autor

No Vásquez, pseudónimo de Nelson Vásquez Torres (1954), nació en Puerto Montt, estudió Pedagogía en Artes Plásticas en la Universidad de Chile entre 1975 y 1977, residió en Santiago de Chile en los últimos dos años del gobierno de la Unidad Popular, conoció la obra de Juan Luis Martínez y a su autor.

Actualmente reside en Huelmo, localidad rural cercana a Puerto Montt. Sus primeros poemas aparecen en el libro Poesía joven del Sur de Chile publicado en el año 1977, cuya edición estuvo a cargo Osvaldo Rodríguez. Los poemas que aparecen ahí son: “Autopsia”, “Cristo” y “Querida Sociedad” firmado por Vapor S; seudónimo que luego cambia por No Vásquez.

Ha publicado los libros L&vertad (1984), Amurica (1998), Nimbus (2000) y Revo&lusion (2010), esta última es la única publicación formal que ha realizado. Las demás obras han sido de un carácter “artesanal”. Por ejemplo L&vertad es un cuadernillo publicado por ediciones Hojas Huachas y escrito durante 1977 a 1982 de acuerdo con la información que aparece en la contraportada. En palabras de Yanko González, No Vásquez es un poeta “raramente editado, extrañamente contextuado y persistentemente olvidado” (Reseña que aprece en la última página de Rev&lusión), mientras que Valentina Natalini agrega “poco estudiado en el ámbito académico” (p. 238).

2- Poesía neovanguardista del contragolpe

Notamos a partir de su primera obra L&vertad la presencia de una escritura que situamos dentro de la poesía neovanguardista, donde confluye lo histórico y lo textual concretizado en una escritura gráfica, discontinua y visual.

Para hablar de la neovanguardia en Chile, primero debemos mencionar la vanguardia, en la que sin duda, el poeta Vicente Huidobro es un referente fundamental dentro del panorama de la literatura chilena, quien mediante el Creacionismo pone el índice en la capacidad creadora del lenguaje. Específicamente, en los poemas visuales, del poeta- hablante como un pequeño Dios, se manifiesta el desafío de la palabra poética a la razón; por un lado desafía al lector a adoptar un nuevo tipo de lectura, y por otro, al proponer un cambio en los hábitos visuales; también cambian los hábitos de pensamiento. O sea el pensamiento lineal, lógico y secuencial es puesto en entredicho. El Creacionismo, al igual que el Surrealismo y las otras vanguardias operan como discursos que critican la razón y su preponderancia como mecanismo de acceso al conocimiento. En este sentido, la vanguardia como la neovanguardia surge en momentos históricos-culturales de crisis, rupturas y fracturas. La primera, se mueve “en torno a la Primera Guerra Mundial; la neovanguardia chilena, alrededor del pronunciamiento militar de 1973” (Carrasco I., 1988, p. 37)

L&vertad de Nelson Vásquez la situamos en la poesía neovanguardista del contragolpe. La vinculación poesía y política, texto e historia, experimentalidad y testimonio, son relaciones que podemos notar en la escritura de este autor. De esta manera, dentro de los elementos constitutivos de la subjetividad que contiene esta poesía observamos la memoria histórica y la memoria colectiva como ideas sustantivas que podemos profundizar; sin embargo, por ahora daremos cuenta de su estética y su vínculo con el territorio.

Primero, mencionar que su obra dialoga con La Nueva Novela de Juan Luis Martínez publicado 1977 y con Poemas encontrados y otros pre-textos de Jorge Torres publicado en 1991, por nombrar algunas obras con las que comparte la experimentalidad del lenguaje y el desafío para los lectores en la decodificación de una escritura que subvierte los códigos tradicionales de la poesía. Sabemos además, gracias a una entrevista realizada a No Vásquez, que este conoció a Juan Luis Martínez y su obra. Reproduzco parte de la entrevista:

(…) A veces yo andaba con hambre y el que tenía plata era Juan Cameron, él era egresado de leyes y trabajaba en una oficina en Valparaíso; también en el Instituto Chileno - Francés. Siempre habían actividades y me invitaba a participar. Gracias a él conocí a Juan Luis Martínez; ellos se juntaban en el café Samoyedo casi todos los días, yo me juntaba con un poeta que era de Osorno (Mauricio Barrientos) y esperábamos a Cameron para que tomáramos café. Después yo iba a dejar al tren a Juan Luis Martínez, lo encaminaba porque vivía en Quilpué y yo vivía a una cuadra de la estación.

Los fines de semana almorzaba donde Cameron en su casa. También comía arroz, pero con trago. (…)Bueno, cuando lo conocí ya había publicado “La Nueva Novela”. Yo dije: ¿Esto es una obra de arte o es un hueveo? No sabía qué diablos era. Bueno, fui a la casa de Juan Luis Martínez, me llevó Cameron. Yo en tiempos de la UP había visto cine ruso, vi una película del Quijote y así mismo era la casa de Juan Luis Martínez. Toda su casa llena de libros, lo que pasa es que era comerciante de libros, tenía un puesto de libros usados; vivía de eso, ese era su negocio. Tenía un local al que nunca fui y era famoso ladrón de libros también (Revista Rebelarte, 2020, p. 98).

Si bien no podemos medir la influencia de una obra sobre otra, sí podemos afirmar que existe una clara relación entre la obra de Juan Luis Martínez y la de No Vásquez, puesto que ambas son expresiones de la poesía de neovanguardia chilena. A propósito de esto, Oscar Galindo (2009), en su artículo “Neovanguardia en la poesía del cono sur: los 70 y sus alrededores”, dice que la neovanguardia chilena optó por la radicalización política del arte y enfatiza que “los elementos más renovadores de la poesía del periodo se encuentran definidos por la búsqueda de la superación del poema como unidad textual, para dar lugar a la noción del libro como obra abierta hacia la realidad y la vida; el conceptualismo puro no tiene lugar en el espacio de la escritura fuertemente marcada por el gesto testimonial y político” (p. 71).

En efecto, ambos gestos se presentan de manera notoria en L&vertad, por un lado a través del texto poético se crea un discurso político que examina la realidad contingente de su tiempo, con una mirada denunciante, inquisitiva e inconformista; y por otro lado, el texto-objeto da cuenta de los efectos laminadores de la Dictadura con respecto a la institucionalidad literaria en Chile, pues la editorial de esta obra se denomina Hojas Huachas. Si analizamos esto en el contexto existe una clara alusión a la “huerfanía” de la obra; es decir, esta obra lateral y subversiva no se ajusta a los valores estéticos que predominan en el canon literario de esta época, por lo que no existe una institucionalidad literaria que la pueda apadrinar, por ende, queda relegada a la marginalidad.

Las publicaciones underground constituyen mecanismos de resistencia política que los poetas del contragolpe realizaron tanto en la producción como distribución de sus textos, actos que atestiguan de qué manera estos se enfrentaron ante una historia que buscó silenciar y generar un ambiente de lacrimógenas y amnesia para configurar una realidad.

.El carácter testimonial de L&vertad es visible desde su elaboración como objeto-libro (en este caso, un cuadernillo), pues expone de qué manera la experiencia del golpe militar obliga a estos poetas a generar nuevas vías de circulación de sus textos. Este hecho es una clara oposición a la censura y silenciamientos, lo que refuerza ese gesto político y testimonial que menciona Galindo. El testimonio da cuenta de los hechos y como todo discurso dialoga implícitamente con un código colectivo de sentido, insertándose en una historia mayor y el emisor es a la vez testigo y actor de los hechos.

3- La apropiación de los códigos en L&vertad

En rigor, la poesía neovanguardista en Chile y en particular L&vertad es un texto abierto que dialoga con lo extratextual; ciertamente la alusión referencial remite a hechos que apelan al conocimiento del lector, pongamos por caso: “CON SAN SEBASTIAN I EL COLO-COLO AL PODER” (s/p). Sabido es que estos hechos operan como mecanismos de control para las masas, por un lado la religión, y por otro lado el fútbol; este último tuvo un vínculo muy estrecho con la política y la economía neoliberal; se funda Cobreloa con el financiamiento de Codelco, equipo que además tuvo un buen rendimiento nacional e internacional, lo que mantuvo apaciguado el sindicato de los mineros por un tiempo considerable; Colo-Colo, al poseer una raigambre popular era televisado con bastante frecuencia, de esa manera se mantenía controlada y “adormecida” a la masa. Por eso el texto refiere estos hechos como aparatos ideológicos imbricados con la institución (poder) política-militar de ese tiempo.

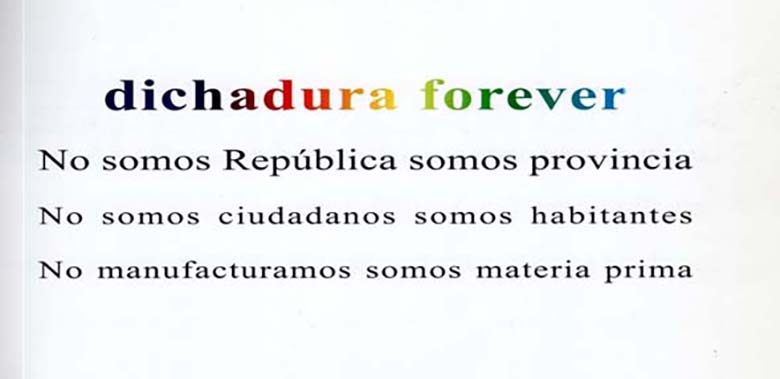

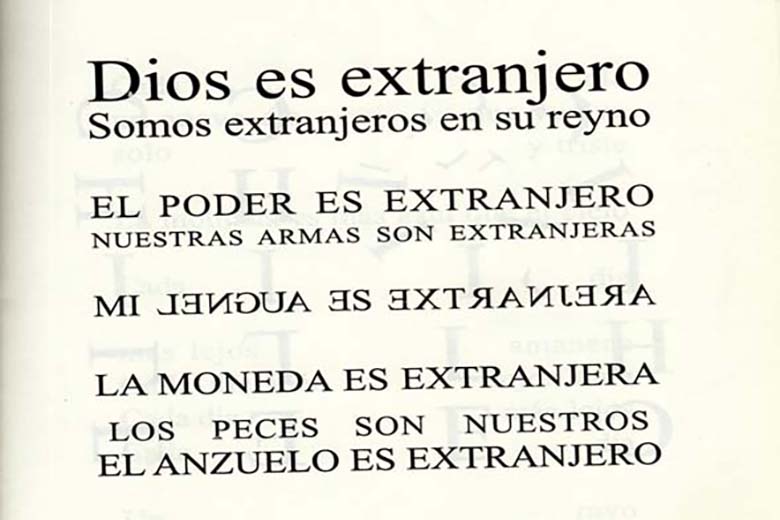

La composición del lenguaje con elementos que eran usados por la misma Dictadura en su aparato de control mediático, sitúa al lenguaje poético en una posición de “rehén” de otro lenguaje alusivo a una realidad específica, y a la vez, su uso posibilita ampliar los sentidos de esa referencialidad, más aún en la poesía neovanguardista chilena en la que el gesto político es algo inherente desde la génesis de este movimiento. La posibilidad de amplitud también significa operar con ciertos códigos que adquieren una resemantización, los que funcionan como surcos de resistencia a la opresividad de un lenguaje referido que intenta homogeneizar un estado de la realidad política y cultural en un tiempo histórico determinado. Inclusive, esta ruptura de la escritura y su decodificación o el mero acto interpretativo de L&vertad en particular es, a su vez, un acto político de reformular la contramemoria, de la que da cuenta la poesía de contragolpe, ya que esta ha sido capaz de torsionar productivamente la historia que le tocó vivir y refundar. Lo uno incluye y excluye a la vez lo otro, en una dialéctica dolorosa, autodestructiva incluso; pero que, en los hechos, ha sido la condición de posibilidad de una parte de la poesía del sur de Chile, poesía compleja y significativa que se ha materializado en múltiples publicaciones como expresión tangible de un proceso literario cuyos alcances, mirados desde una perspectiva histórica, desbordan lo estético y adquieren una dimensión ética y política insoslayable (Mansilla, 2010, p 152).

4- Algunas ideas sobre la estética tipográfica en No Vásquez

Otro rasgo que destacamos en la poesía neovanguardista es lo que menciona Iván Carrasco (1988) en su artículo “Antipoesía y neovanguardia”, donde dice que esta “constituye básicamente una proposición de un nuevo modo de leer el poema, de una forma distinta de vivenciar la poesía potencialmente inscrita en cierta clase de texto” (p. 52); es decir, no hay un modelo lineal y secuencial de la escritura/lectura, por lo que el trayecto final de lectura será el resultado de los recorridos que el lector establezca en su relación con el texto; de ahí que el receptor esté obligado a buscar asociaciones para superar la aparente fragmentación y arbitrariedad que se presenta en la obra.

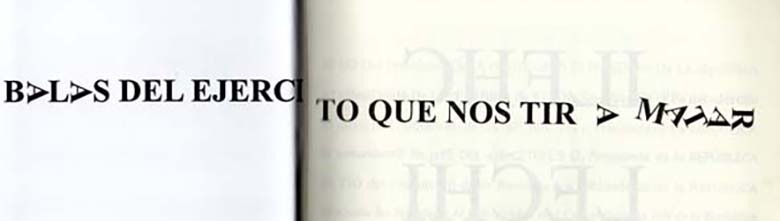

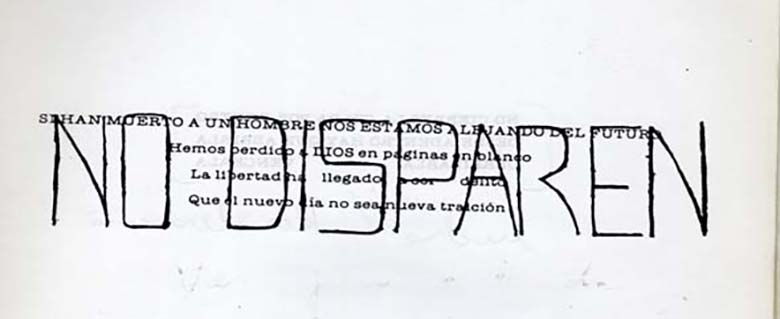

Particularmente, No Vásquez utiliza letras y símbolos de diversas familias tipográficas como elementos gráficos dentro del diseño de sus libros, generando una ruptura intencional respecto a la lectura como forma básica de decodificación. Asimismo, desarrolla una estrategia estética, la cual lejos de buscar solo belleza formal, tiene un carácter provocador: interpela al lector desde lo visual, obligándolo a detenerse, a observar, a reconstruir sentidos más allá del texto literal. Las disposiciones atípicas de la tipografía, las escalas desproporcionadas o las composiciones fragmentadas actúan como pausas visuales o como obstáculos calculados que transforman el simple hecho de leerlo en toda una experiencia.

No Vásquez maneja, no sabemos si de manera consciente o fortuita, los grandes llanos del papel, los usa como fondo o vacío, lo que sí se advierte es que es un componente activo en la composición.

El espacio —ya sea blanco, negativo o intervenido— dialoga con la forma de las letras, permitiendo destacar conceptos, generar tensiones visuales o establecer jerarquías.

De este modo, su estética tipográfica se transforma en un recurso disruptivo que desafía las expectativas del lector acostumbrado a estructuras rígidas, obvias y previsibles. La provocación no reside en la dificultad, sino en la invitación a una nueva forma de lectura más activa, donde ver y leer se funden en una misma experiencia sensorial y conceptual. Cada página es mucho más que una hoja impresa, se convierte en un mensaje visual en sí misma, otorgando respiro, orden o incluso estableciendo un vínculo emocional y reflexivo con el objeto libro.

5- Poesía y territorio

Ahora bien, ¿en qué medida podemos asociar la poesía de No Vásquez a un territorio específico? Clemente Riedemann dice que

El lenguaje de No Vásquez ya no es un referente territorial sino que se instala como un código cultural extensivo, un intérprete de la globalización que habita entre vacas y gallinas. (…). La gracia de Vásquez es haberse atrevido a incorporar esta signatura en la poesía del sur de Chile, no por el mero propósito de experimentar, que ya sería bueno, sino para contextuar el potente efecto que producen sus versos cargados de humanidad, crítica social y desolación espiritual (Riedemann 2010 a: s/p).

En este sentido la poesía de No Vásquez se encuentra en los intersticios de la sociedad neoliberal de mercado, la que se ha instalado de manera voraz y acelerada en la ciudad de Puerto Montt. Primero, el negocio de la salmonicultura, que se instala en “1979 con la empresa japonesa Nichiro Chile y la chilena Mares Australes, quienes dieron inicio al cultivo de salmón Coho o Salmón del Pacífico (Oncorhynchus kisutch) en las localidades de Chinquihue y Huito, en la Región de Los Lagos” (González, 2018, p.3), industria que ha provocado desastres ecológicos inconmensurables. Luego, la instalación de los centros comerciales “Mall Paseo del Mar” inaugurado en 1996, “Mall Paseo Costanera” inaugurado en 2001, “Mall Paseo Rotonda”, Mall Paseo la Paloma”, entre otros que se siguen construyendo.

Estos hechos, dan cuenta de manera elocuente e incuestionable la instalación de un modelo económico que ha repercutido, por un lado en un nivel medioambiental, ya que la ciudad funciona como factoría; y por otro lado, en un nivel de comportamiento humano, pues los efectos que este modelo —a nivel general— ha provocado en un plano psicosocial van desde el individualismo, narcisismo a la carencia de empatía. Con todo, conectamos la obra de No Vásquez con el territorio dado que la subjetividad que emerge de sus textos es sintomática con la estructura de sentir que se instaura en el tejido social a partir de la Dictadura; aunque advertimos que esto es un fenómeno a nivel nacional, lo situamos en un territorio específico —Sur de Chile— como un intérprete de la temporalidad que se imbrica en esta espacialidad particular —Puerto Montt—.

También mencionamos que el uso experimental del lenguaje tanto en L&vertad como Revo&lusion

interpela al lector desde distintos frentes: mediante textos que no se inscriben en ningún género; que se superponen con otros códigos como el color, la imagen, el diseño gráfico, que experimentan con la textura del papel. Cada aspecto potencia estéticamente la propuesta de No Vásquez, conjugando el artilugio lúdico con una visión crítica y desilusionada que tensiona, política y económicamente, el territorio del sur de Chile (Natalini; 2016, 238-239).

Por último, decir que la intención de este texto es ofrecer una visión general de la poesía de No Vásquez, en cuyo sujeto poético se observa el dolor de una subjetividad que atestigua el intenso proceso político y económico que atraviesa Chile, y exponer algunas características sustanciales de la poesía neovanguastista en nuestro país. En definitiva, observamos en la obra de No Vásquez la configuración de un lugar que opera bajo la lógica de la oferta y demanda, exportación e importación; es decir Chile, figurado particularmente en Puerto Montt, manifiesta la memoria oculta del territorio. Por eso, creo que esta obra posibilita problematizar la identidad del lugar y poner en entredicho las discursividades hegemónicas que buscan proyectar este lugar como un espacio de oportunidades económicas, lo que en efecto es así; sin embargo, subyace en estos discursos un documento de barbarie que afecta al individuo y a su entorno. Entonces, aunque la poesía de No Vásquez no transita por islas, espacios rurales y habitantes nutridos de naturaleza, funciona en los pliegues constitutivos del ser y su relación con las condiciones materiales de su existencia.

Mauricio González Díaz nació en Puerto Montt . Estudió pedagogía en lengua castellana y comunicación, magíster en literatura hispanoamericana contemporánea. Ha participado en distintas presentaciones de libros, coloquios y congresos en Chile, exponiendo, fundamentalmente sobre obra de autores (as) de su territorio. Ha colaborado en revistas como Pájaro verde, Revelarte, Surales (ejercicios de critica literaria), letras S5, entre otras.